La crise de 2008, celle des dettes souveraines du Sud de la zone euro, la pandémie et maintenant la crise inflationniste ne cessent de montrer les limites d’un modèle économique où le marché est censé permettre la meilleure allocation des ressources. Contrairement aux néolibéraux, qui pensent que le marché doit être simplement mieux organisé grâce à l’action de l’Etat, l’économiste David Cayla considère que le marché est incapable de remplir la mission qui lui a été donnée. Pour ce membre des Économistes Atterrés, d’autres approches sont nécessaires. Celle de la théorie monétaire moderne (MMT) propose selon lui une réflexion intéressante, mais ne pourra suffire à elle seule à définir une nouvelle doctrine capable de remplacer le néolibéralisme mourant. Entretien.

Le Vent Se Lève : En 2020, dans votre livre

Populisme et néolibéralisme

, vous faisiez un lien entre les doctrines néolibérales et l’essor de mouvements populistes. Vous poursuiviez aujourd’hui votre étude du néolibéralisme – et son exégèse, avec

Déclin et chute du néolibéralisme

. Dans votre chronologie, ce courant de pensée naît dans les années 1920 et sa disparition a débuté en 2008. Ne vivons-nous pourtant pas toujours en régime néolibéral ?

David Cayla

: En 2008, le monde connaît la plus grave crise financière depuis le krach de 1929. La soudaine faillite de la banque d’investissement Lehman Brothers contraint le gouvernement américain, puis la banque centrale, à intervenir massivement pour sauver le système financier de la faillite. Ainsi, à partir de cette date, le rôle des banques centrales change et se politise. C’est la fin d’une époque fondée sur le principe de la neutralité de la monnaie et le désengagement continuel de l’État.

Le livre entend démontrer que le néolibéralisme est en déclin depuis cette date. Cela ne veut pas dire qu’il ait disparu, mais plutôt que nous ne sommes jamais vraiment revenus au monde d’avant. Ainsi, les banques centrales, du moins dans les pays développés, ont largement contribué à financer les besoins financiers des États lors de la pandémie de Covid. Pour autant, on ne va pas jusqu’à remettre en cause l’indépendance des banques centrales. Même si un certain nombre de pratiques néolibérales ont été abandonnées, le néolibéralisme continue de dominer les esprits et les représentations. Nous sommes donc dans une phase de transition et il est difficile de prévoir quelle nouvelle doctrine succédera au néolibéralisme.

LVSL : Dans votre ouvrage, vous rappelez en effet que la neutralité des banques centrales vis-à-vis du pouvoir politique est un élément central du néolibéralisme. Vous pointez notamment la grande proximité entre la création de la Bundesbank après-guerre, qui dispose d’un statut indépendant et du mandat centré sur la stabilité des prix, et la Banque Centrale Européenne. Pourquoi s’être aligné sur l’Allemagne ?

David Cayla

: L’Union Européenne s’est construite sur un accord franco-allemand dans les années 1950. Lors de cette discussion, il y a eu une sorte de compromis fondé en partie sur l’ambiguïté des textes. Quand on lit le traité de 1957 qui instaure la CEE, il y a beaucoup de choses qui peuvent aller dans des directions opposées. Au fur et à mesure du développement de la CEE, puis de l’Union Européenne, l’interprétation allemande des textes s’est mise à prédominer. Ainsi, on peut dire que la vision allemande a gagné en influence à partir des années 1980-1990. La monnaie unique apparaît dans ce contexte de domination de l’interprétation allemande. De plus, pour que les Allemands acceptent de perdre leur monnaie fondée sur des principes ordolibéraux (la version allemande du néolibéralisme), ils ont exigé que l’euro fonctionne comme le Deutsche Mark, c’est-à-dire avec une banque centrale indépendante, centrée sur l’objectif de stabilité des prix.

Le Vent Se Lève

:

Pourquoi la France dirigée alors par un président socialiste, accepte-t-elle l’institutionnalisation du monétarisme via le traité de Maastricht ? De manière générale, comment expliquer la prédominance de politiques français issus du Parti Socialiste dans la constitution de la mondialisation financière, par exemple avec Pascal Lamy ou Jacques Delors ?

David Cayla

: Il faut se replacer dans le contexte de l’époque et rappeler que la mondialisation financière s’est construite en trois temps. Lors de la première phase, celle issue du

capitalisme encastré

des accords de Bretton Woods : les taux de change des monnaies étaient administrés, les droits de douanes élevés et les flux financiers internationaux contrôlés. Il y avait des échanges financiers internationaux bien sûr, mais ces derniers étaient sous la coupe des institutions politiques. La plupart des banques centrales n’étaient alors pas indépendantes. Ce système s’effondra à partir de l’été 1971, lorsque Nixon annonça la fin de la convertibilité en or du dollar.

La deuxième phase, la phase d

’internationalisation financière

, apparaît lorsque des pays comme les États-Unis, décident unilatéralement de libéraliser les flux financiers et de laisser flotter leurs monnaies. Lors de cette phase, certains pays tentent d’attirer les capitaux internationaux. Cette deuxième phase fondée sur la concurrence permet à chacun de réguler son système financier comme il l’entend. Il n’y a pas d’harmonisation des règles.

La troisième phase, celle de la

mondialisation financière

proprement dite, apparaître dans les années 80. C’est une phase qui engendre l’harmonisation des règles en matière de régulation financière. Cette harmonisation nécessite un cadre commun qui sera négocié au sein d’institutions telles que le FMI, l’OCDE ou l’Union Européenne. C’est en 1986 que l’acte unique européen est signé. C’est cette troisième phase qui va être promue par des socialistes français et qu’a étudié l’historien britannique

Rawi Abdelal

. Elle va conduite à interdire le contrôle les mouvements de capitaux et à sacraliser partout dans le monde l’indépendance des banques centrales. Les normes de la gouvernance néolibérale vont alors s’imposer.

Dans la perspective des socialistes français qui les ont promues, il y avait l’idée qu’on pourrait ainsi mieux contrôler et canaliser la mondialisation financière. Sauf que les effets sont allé dans le sens inverse : en interdisant aux États de contrôler leurs flux financiers et en libéralisant les marchés financiers, on a nourri les paradis fiscaux et organisé la concurrence fiscale à l’échelle mondiale. La mondialisation financière est sans conteste la conséquence la plus importante des politiques néolibérales.

LVSL

:

Vous expliquez aussi clairement que le néolibéralisme a été, paradoxalement, planifié. Il a été sciemment mis en place alors qu’il prône la spontanéité du marché. Comment expliquer ce paradoxe ?

David Cayla

: Précisions d’abord que, dans l’histoire du XXe siècle, il y a eu des phases de régulation économique, comme celle des 30 glorieuses, et des phases de libéralisation. Là où il y a un paradoxe, c’est que la phase de régulation qui s’ouvre aux États-Unis avec la crise des années 1930 prend les États et les économistes de court et n’a donc pas été théorisée au préalable. Lorsque survient la Seconde guerre mondiale, les États en viennent à contrôler l’essentiel des prix pour permettre de réorienter l’économie d’un système productif fondé sur les besoins civils à une économie devant répondre aux impératifs de la guerre. Cette phase de contrôle des prix sera allégée une fois la paix rétablie, mais ce n’est qu’à partir des années 1970 qu’elle sera véritablement abandonnée.

La phase de libéralisation de l’économie apparaît lorsque le système économique des 30 glorieuses commence à s’essouffler, à partir de la fin des années 1960. Et c’est à ce moment qu’interviennent les économistes néolibéraux. Ces derniers avaient une théorie toute prête qui disait que l’État ne peut pas contrôler les prix sans engendrer de l’inefficacité.

Il se trouve que la doctrine néolibérale fut conçue dans les années 1920 et 1930 pour contester le système soviétique. A l’époque, il y a un débat chez les économistes pour savoir le système soviétique pouvait ou non être efficace. Certains économistes l’affirmaient, parce qu’il y a un côté rationnel dans la planification et parce qu’ils pensaient que le contrôle de l’économie par l’Etat pouvait éviter un certain nombre de coûts de marché. D’autres économistes, comme Ludwig von Mises ou Friedrich Hayek, tentèrent alors de démontrer que lorsque l’État contrôle les prix, il se prive du marché. Or, ce dernier constitue pour eux un outil indispensable pour agréger et diffuser l’information dispersée détenue par les agents économiques.

Pour les néolibéraux, la fonction première du marché est de déterminer un système de prix, lequel constitue un système d’incitations permettant de coordonner la société et de parvenir à l’efficacité. Cette réflexion, qui est la base du néolibéralisme, n’a pu être mise en œuvre alors en raison d’un renforcement inverse de régulation étatique pour faire face à la crise et à la guerre. De plus, l’Union Soviétique n’a pas périclité, contrairement à ce qu’ils pensaient. Au contraire, le système soviétique a tenu 70 ans et l’URSS est devenue une superpuissance dans les années 1950 et 1960.

En fin de compte, les néolibéraux ont dû attendre 50 ans et la chute du système de Bretton Woods pour que le néolibéralisme soit enfin mis en œuvre. On a alors progressivement libéralisé les marchés afin de faire éclore des prix n’émanant pas du pouvoirs politique.

LVSL : Vous mettez en avant une corrélation entre croissance et limitation de la liberté de marché. Plus le marché est libre et plus le taux de croissance serait faible. Pouvez-vous étayer ?

David Cayla

: C’est un constat plutôt qu’une analyse. Je constate que les moments de forte croissance, sont des moments où les marchés ont été davantage contrôlés, comme lors de la période des 30 glorieuses. À l’inverse, les périodes néolibérales n’ont pas été très porteuses de croissance.

Pour autant, je ne dis pas que c’est directement à cause des politiques de libéralisation qu’on a connu un affaiblissement de la croissance. La fin de la forte croissance est plutôt liée à la désindustrialisation, qui est elle-même la conséquence des progrès de la productivité du travail et du changement des habitudes de consommation (les ménages consommant davantage de services en proportion de leurs revenus). Il y a néanmoins eu un effet négatif de la mondialisation : les pays riches se sont trouvés concurrencés par les pays en développement où les salaires sont beaucoup plus faibles et ils se sont affaiblis industriellement.

Il faut comprendre que la hausse de la productivité est liée à la mécanisation du travail et dépend donc, pour l’essentiel, du nombre des salariés travaillant dans des métiers mécanisables. Or, ce qui est mécanisable c’est surtout la production industrielle. En perdant son industrie, un pays comme la France a donc perdu son potentiel de croissance.

LVSL

:

Les néolibéraux s’appuient souvent sur des modèles mathématiques pour justifier leur politique. On peut citer par exemple celui d’Andrew K. Rose pour l’euro, ou de Rogoff sur les taux d’endettement public à ne pas dépasser pour ne pas affaiblir la croissance. Comment cette doctrine a-t-elle pu dominer si longtemps alors que ses modèles ont bien souvent été démentis par la réalité ?

David Cayla

: Il faut d’abord distinguer la théorie économique de la doctrine. Les économistes font de la théorie : ils essaient de construire des modèles pour comprendre des phénomènes économiques, et ces modèles n’impliquent pas nécessairement des politiques particulières. La doctrine, c’est différent. C’est une forme d’acte de foi. On porte des jugements de valeur : « ça c’est bien » ou « ça c’est mal ».

Le néolibéralisme est une doctrine qui vise à diriger l’action politique : elle est normative, elle dit le bien. En tant que telle, les doctrines néolibérales s’occupent surtout des rapports entre l’État et le marché. Contrairement au libéralisme, le néolibéralisme n’est pas favorable au laissez-faire. Il dit au contraire que l’intervention de l’État est indispensable au bon fonctionnement des marchés parce que les marchés ne sont pas des espaces naturels, mais s’appuient sur des institutions sociales et politiques, sur le droit, etc. Autrement dit, le néolibéralisme entend mettre l’État au service des marchés afin qu’ils fonctionnent le mieux possible.

« Contrairement au libéralisme, le néolibéralisme n’est pas favorable au laissez-faire. Le néolibéralisme entend mettre l’État au service des marchés afin qu’ils fonctionnent le mieux possible. »

Dans les théories économiques, on a aussi aujourd’hui une mise en avant assez systématique du marché. Pourtant, à l’origine, chez Adam Smith ou David Ricardo par exemple, la pensée économique s’intéressait surtout à la production. Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle que la pensée économique met l’échange et l’allocation (donc le marché) au cœur de son analyse. De même, à la différence des économistes classiques qui pensaient en termes de classes sociales, la pensée économique contemporaine s’appuie sur des modèles fondés sur des agents individuels cherchant à maximiser leur utilité dans un cadre concurrentiel. Ainsi, l’approche dominante en économie, la théorie néoclassique, alimente clairement la doctrine néolibérale, même si elle s’en distingue et qu’on peut trouver des économistes adeptes de l’économie néoclassique qui ne sont pas néolibéraux et inversement.

De la même façon, ce qui caractérise les économistes hétérodoxes, c’est-à-dire ceux qui refusent le paradigme théorique dominant, n’est pas qu’ils soient contre le néolibéralisme mais que leurs théories relève d’un autre cadre intellectuel. Être hétérodoxe aujourd’hui, c’est souvent considérer que les marchés ne peuvent, par nature, être efficaces et que créer des institutions pour résoudre les défaillances de marchés est vain. Les approches hétérodoxes se distinguent donc clairement de la vision néolibérale.

Pour la plupart des économistes hétérodoxes, même en situation de concurrence parfaite, même avec des agents parfaitement rationnels et informés l’allocation d’un marché ne sera jamais optimale. C’est ce qu’on constate dans la finance. Pour les économistes

mainstream

, par exemple pour Jean Tirole dont j’étudie la pensée dans le livre, les crises financières telles la crise des

subprimes

relèvent toujours d’une défaillance de marché, des mauvais systèmes d’incitations, d’une insuffisance des régulateurs, etc. À l’inverse, les économistes hétérodoxes affirment qu’il ne suffit pas de rendre les marchés parfaits pour que mécaniquement le système économique fonctionne mieux et que c’est le principe même de la régulation par les marchés qui engendre des crises.

LVSL

:

Les monétaristes considèrent que la stagflation des années 1970 est due à l’excessive régulation des marchés. Quelle explication retenez-vous de cet événement ? Comment comprendre l

‘

hégémonie de l’explication monétariste dans le débat public jusqu’à maintenant ?

David Cayla

: Dans les années 1950 et 1960, l’inflation était relativement faible. Elle apparaît soudainement dans les années 70, notamment lors des deux chocs pétroliers de 1973 et 1979 et dépasse alors les 10 %. Cette forte inflation, qui dure, pose question à tout le monde, d’autant qu’elle entraine des tensions sociales.

Pour expliquer l’inflation des années 1970, les monétaristes disposent d’une réponse simple, à l’image de Milton Friedman qui déclare que l’inflation a toujours une cause monétaire, autrement dit qu’elle résulte d’une politique monétaire trop expansive. Dans la vision monétariste, c’est parce que les banques centrales créent trop de monnaies que l’inflation émerge. Ainsi, la seule manière de réduire cette inflation serait de mener des politiques restrictives en augmentant le coût de l’argent, quitte à déclencher une récession, pour solder, en quelque sorte, les politiques « laxistes » qui auraient été menées auparavant. Cette politique d’austérité monétaire est engagée dès 1979 par le président de la Réserve fédérale Paul Volcker, qui augmente brutalement le taux de refinancement des banques à 20% pour combattre une inflation de 10%. Il s’agit d’un taux d’intérêt extrêmement élevé qui entraine immédiatement une récession et qui vaut au président démocrate Jimmy Carter de perdre l’élection présidentielle de novembre 1980 face à Reagan.

On dit aujourd’hui que Volcker a fait preuve de courage et que grâce à lui l’inflation a été enraillée (au prix de millions de chômeurs). Mon interprétation est différente. Je ne crois pas que l’inflation soit due à des politiques monétaires laxistes. Contrairement à Friedman je ne crois pas que l’inflation puisse se résumer à des phénomènes monétaires. Si c’était vrai, pourquoi aurait-elle commencé à la fin des années 1960 et non dans les années 1950 ? Après tout, cela faisait longtemps qu’on avait mis en place un système d’économie régulée. Et puis évoquer les causes monétaires de l’inflation c’est oublier tout un ensemble d’événements qui se sont passés dans les années 1970 et qui méritent de faire partie de l’explication. Par exemple, il est évident que les chocs pétroliers ont joué. Mais ces derniers, notamment celui de 1973, est lui-même le produit d’une volonté tout à fait compréhensive des pays producteurs des matières premières de reprendre le contrôle de leurs économies.

Avant même le choc pétrolier, il y eut la nationalisation du secteur pétrolier par les pays producteurs en 1970-71. Ce phénomène touche d’ailleurs d’autres pays producteurs de matières premières ou agricoles. Plus largement, à partir de la fin des années 1960, les pays en voie de développement cherchent à se décoloniser économiquement en reprenant le contrôle de leurs matières premières, de leurs produits agricoles et des puits de pétrole qui étaient sur leur sol. Les occidentaux avaient, pendant des années, exploité sans vergogne les pays producteurs parce qu’ils contrôlaient les entreprises qui exploitaient ces gisements ou parce qu’ils étaient les pays anciens colonisateurs.

L’inflation peut tout à fait s’expliquer ainsi, par le basculement d’une économie auparavant extrêmement dirigée par les pays consommateurs de matières premières dans les années 1950 et 1960 vers une économie où les rapports de force s’équilibrent. Je n’ose pas dire s’inversent. Tout cela se passe dans le cadre des mouvements tiers-mondistes et avec l’appui de l’URSS. On peut ajouter d’autres événements comme la tendance à la désindustrialisation qui s’amorce et engendre des tensions sociales. Cette époque des années 1970 est aussi une période au cours de laquelle les taux de profit des entreprises diminuent, ce qui les incitent à augmenter leurs prix. La désorganisation des systèmes productifs et industriels dans les pays capitalistes développés est aussi une cause de la stagflation qui mérite d’être prise en compte sans qu’il soit nécessaire d’évoquer le « laxisme » des banques centrales.

Le narratif monétariste s’appuie sur une théorie très simple à comprendre : « Regardez, il y a trop de monnaie, donc il y a de l’inflation ». C’est une pensée un peu mécanique et globalement fausse.

L’autre raison pour laquelle les économistes keynésiens ne sont pas parvenus à proposer un narratif différent de celui des néolibéraux c’est qu’ils ne sont jamais vraiment intéressés à la question du contrôle des prix. Le keynésianisme n’a pas vraiment de théorie sur la régulation des prix, ce qui signifie qu’on interprété en général les 30 glorieuses uniquement à travers le prisme d’un État régulant, par ses dépenses, les grands équilibres macroéconomiques. Or, ce qu’il se passe dans les années 1970 c’est que les États ne parviennent plus à contrôler les mécanismes de régulation des prix qui avaient fonctionné depuis la guerre. Faute d’une réponse théorique adéquate de la part des Keynésiens, c’est donc le narratif monétariste qui l’a emporté à la faveur de la montée de l’inflation.

LVSL

:

Dans votre ouvrage, vous expliquez que les prix ne seraient pas forcément capables de refléter de manière efficace toute l’information disponible. Qu’est-ce qu’un tel constat implique dans un contexte économique de plus en plus marqué par des pénuries ?

David Cayla

: Pour un néolibéral, le rôle du marché est d’agréger l’information pour construire des prix qui soient pertinents et reflètent la réalité économique. Les néolibéraux estiment que chaque personne a une certaine connaissance partielle de l’économie et elle utilise cette connaissance pour effectuer des opérations d’achat ou de vente sur les marchés. Et en faisant cela, les agents contribuent à apporter de l’information au marché. En somme, pour les néolibéraux, le marché serait une sorte de gigantesque algorithme permettant de produire des prix à partir des comportements, ces prix reflétant une grande partie de l’information disponible dans la société.

« Pour les néolibéraux, le marché serait une sorte de gigantesque algorithme permettant de produire des prix à partir des comportements. »

Le problème de cette théorie est qu’elle fonctionne rarement et que les comportements ne sont pas toujours ceux qui sont attendus. Dans les marchés financiers par exemple il peut y avoir des bulles spéculatives au cours desquels lorsque les prix montent, les gens achètent davantage en espérant revendre plus cher. Mais un tel comportement est contraire avec l’idée qu’une hausse des prix entraîne une diminution des achats.

L’autre problème avec la vision néolibérale des marchés c’est que les gens n’ont pas de l’information ou de la connaissance en tête, mais des croyances. On le mesure par exemple avec le Bitcoin. Les gens qui achètent des bitcoins sont convaincus, on pourrait même dire qu’ils ont la foi. Ainsi, des communautés, des croyants achètent du bitcoin parce qu’ils ont une vision techno-prophétique selon laquelle l’avenir est aux cryptomonnaies. Mais il ne s’agit pas là d’information, cela ne relève pas de la réalité, c’est un point de vue construit socialement. Autrement dit, ce qu’on met dans l’algorithme ce ne sont pas des faits mais des constructions sociales, des croyances partagées. Les prix ne reflètent donc pas une quelconque réalité mais la force des convictions. Le problème est que si les prix représentent par exemple des croyances sur l’avenir, et non l’avenir réel, cela pose la question de savoir si ces prix sont fiables et si on peut organiser un système économique résilient sur le long terme à partir d’une telle base.

Prenons le cas des ressources naturelles. Comme elles sont naturelles, elles sont limitées en quantité et non renouvelables. Une fois qu’on aura tout extrait, il n’y en aura plus. En économie, il faudrait distinguer ce qui est produit par le travail et qui peut être renouvelé de ce qui est produit par la nature et qui ne peut pas être renouvelé. Si on réfléchit comme un marché parfait, on pourrait penser que plus on consomme un stock non renouvelable, plus la quantité disponible de cette ressource diminue et plus le prix devrait augmenter. Or, ce n’est jamais ce qu’il se passe sur les marchés. C’est la raison pour laquelle les marchés ne peuvent pas déterminer la valeur des ressources naturelles.

Étudions le cas des pénuries. Lorsqu’un bien devient rare et qu’il n’est pas possible d’en augmenter l’offre les prix du marché peuvent exploser, surtout quand il s’agit d’un bien indispensable comme l’électricité. Cette explosion des prix ne peut pas être acceptée sans broncher par les populations car elle engendre des injustices. De plus, quand les prix augmentent cela ne pèse pas sur les riches. Prenons un cas concret. Le carburant peut être utilisé par un ouvrier pour aller à son boulot ou par une infirmière pour aller faire les visites à domicile. Ce même carburant peut aussi être utilisé par Elon Musk pour offrir aux milliardaires une expérience de tourisme spatial. Or, si on laisse le marché décider de ce qui doit être fait du carburant qui reste, il y a de fortes chances pour que l’ouvrier ou l’infirmière ne puissent se rendre à leur travail alors que les milliardaires pourront continuer à aller dans l’espace. Le problème est que si toutes nos ressources non renouvelables sont utilisées pour le tourisme spatial, mais que les ouvriers et les personnels soignants ne peuvent plus travailler, on en arrive à une situation où la société elle-même est mise en péril.

Autrement dit, il manque quelque chose au marché. Il lui manque une conscience politique, une conscience sociale. En fin de compte, il faut aussi raisonner en sortant du cadre de l’économie pour s’intéresser à notre survie en tant que société… et aussi à la survie de notre écosystème. Or, tout ça ne peut pas être intégré dans le fonctionnement des marchés tel qu’il est présenté par les néolibéraux.

LVSL

:

Pourquoi parlez-vous de « prix administrés » en ce qui concerne les marchés financiers ? Et en quoi seraient-ils amenés à s’étendre au-delà des marchés monétaires et financiers ?

David Cayla

: Lors de la crise de 2007-2008 le monde s’est retrouvé dans une situation d’événement systémique. Autrement dit, le système bancaire et financier américain était sur le point de s’effondrer. Quand un tel événement survient, l’État ne peut pas rester sans rien faire et assister à l’effondrement. Il doit agir. C’est ce qu’il s’est passé en 2008. Le gouvernement américain a dû chercher à sécuriser le monde financier en rachetant aux banques les actifs immobiliers dont elles ne voulaient plus de manière à leur redonner un prix. En effet, comme plus personne ne voulait ne certains actifs immobiliers américains, il n’y avait plus d’achats, donc plus de prix : le marché, pour ces titres, avait disparu.

Dans le monde néolibéral, la disparition des prix pose de sérieux problèmes car on ne sait plus évaluer la valeur, et donc faire des choix. De plus, on ne peut plus établir les bilans des sociétés qui détiennent les actifs en question. Le fait qu’un actif n’ait plus de prix contraint à le considérer sans valeur. Cela entraîne des pertes comptables et peut conduire des sociétés à la faillite.

En 2008, la décision du gouvernement américain a été de racheter ces actifs en pensant, à juste titre, que même s’ils n’étaient plus demandés, ils avaient tout de même une certaine valeur. Il a donc fallu que l’État « invente » des prix à l’issue d’une évaluation négociée avec les parties prenantes, afin d’éviter au système financier de faire faillite. Des gens se sont plaints en estimant que le gouvernement fédéral dépensait des milliards pour sauver des banques qui avaient fait n’importe quoi. Le gouvernement a donc modifié sa politique en décidant de prendre des participations dans les entreprises au lieu de leur racheter leurs titres. C’est alors la Réserve fédérale qui a pris le relais et s’est mise à racheter ces titres sans valeur de marché. C’est ainsi que la banque centrale américaine s’est mise à pratiquer des politiques dites « non conventionnelles » en intervenant directement sur les marchés.

Au début de l’année 2009, la question du financement du plan de relance de Barack Obama s’est posée. À l’époque, il fallait sauver l’industrie automobile américaine. Obama a donc lancé un plan de près de 800 milliards de dollars. La banque centrale américaine va alors aider l’État à se refinancer en rachetant des obligations publiques sur les marchés afin d’augmenter leur valeur. Ce faisant, elle a contribué à diminuer les taux d’intérêt que paie l’État sur sa dette. C’est ce qu’on a appelé les politiques de «

quantitative easing

» (QE), ou « assouplissement quantitatif » en français. Ces politiques se sont ensuite généralisées, d’abord au Royaume-Uni puis, quelques années plus tard, dans la zone euro.

« Les politiques de

quantitative easing

ne sont pas des politiques de création monétaire. »

Les politiques de

quantitative easing

ne sont pas des politiques de création monétaire. Il n’y a pas de monnaie créée dans ces opérations de rachat. Ce sont des politiques qui visent surtout à faire baisser les taux d’intérêt pour les États, mais aussi pour les ménages et les entreprises, afin de les aider à se financer et à investir. Autrement dit, ces politiques de QE relèvent bien d’une forme d’administration des prix. Certes, il ne s’agit pas d’une administration directe. Ce n’est pas le ministre des Finances qui décide directement des taux. Mais, de manière indirecte, les banques centrales se sont mises à piloter la baisse des taux d’intérêt. La BCE l’a fait en particulier pour sortir de la crise des dettes souveraines et éviter la faillite des États d’Europe du Sud.

De plus il faut noter que même si aujourd’hui les banques centrales ont cessé de racheter des actifs en raison du retour de l’inflation, elles n’ont absolument pas renoncé au principe du contrôle des taux d’intérêts. C’est ce que j’appelle la finance administrée, c’est-à-dire le retour de l’intervention de l’État au sein des marchés financiers par l’intermédiaires des banques centrales.

LVSL

:

Un autre courant économique, la

Modern Monetary Theory (théorie monétaire moderne

) a gagné en intérêt ces dernières années. Les conditions d’effectivité de la MMT pourraient-elles être réunies prochainement ? Cette théorie pourrait-elle être succéder au néolibéralisme ?

David Cayla

: Dans l’ouvrage, je me réfère surtout à l’approche de Stéphanie Kelton telle qu’elle est exprimée dans

Le mythe du déficit

(2021). La MMT n’est pas vraiment une théorie, c’est un éclairage spécifique sur la monnaie. Ce qu’elle essaie de démontrer, c’est qu’un État souverain monétairement est libre de dépenser comme il le souhaite puisqu’il dépense dans une monnaie qu’il contrôle. Autrement dit, d’après la MMT, il n’y a pas de limite financière à la dépense publique.

Cependant la MMT ne permet pas à l’État de faire tout ce qu’il veut. Car une autre contrainte apparaît : c’est la contrainte réelle. Ainsi, dans une économie avec un secteur public et un secteur privé, si l’État commence à dépenser sans limite, il va devoir embaucher beaucoup et il ne restera plus grand monde pour produire des services marchands. Stéphanie Kelton en déduit que l’État ne doit intervenir que lorsque le taux de chômage est élevé et que cela permettrait de mettre en place une garantie fédérale de l’emploi. Autrement dit, on pourrait supprimer le chômage en imaginant que l’État régule directement le marché du travail en créant autant d’emplois publics (payés au salaire minimum) qu’il le faut pour supprimer le chômage.

« Le problème avec la MMT est qu’elle suppose qu’un État soit pleinement souverain monétairement. »

Le problème avec la MMT est qu’elle suppose qu’un État soit pleinement souverain monétairement. Or, la souveraineté monétaire c’est un concept qui mérite discussion et débat. Il est clair que dans une économie fermée, un État est totalement souverain monétairement et peut faire ce qu’il veut. Mais nous ne vivons pas dans des économies fermées. Aujourd’hui, on ne peut quasiment rien produire sans importer du pétrole, des minerais, des terres rares, des produits industriels qu’on ne sait pas faire mais que d’autres savent fabriquer. Ça veut dire qu’il faut qu’en échange de nos importations on ait quelque chose à vendre. Il faut que les flux financiers s’équilibrent à peu près avec les autres pays. Cela signifie qu’on ne peut pas dépenser tout ce qu’on souhaite. L’État ne peut pas, par exemple, assécher le secteur privé, car alors on ne pourrait plus vendre des choses que nos partenaires commerciaux voudront acheter en contrepartie de ce que nous on a besoin pour produire.

Ce que je veux dire, c’est que la souveraineté monétaire implique des conditions économiques pour être garantie et pas uniquement des conditions institutionnelles et politiques. Il ne suffit pas de dire qu’on peut créer la monnaie qu’on veut parce qu’on contrôle la banque centrale pour être souverain monétairement. Il faut aussi qu’on puisse payer nos achats de pays étrangers avec une monnaie qui ait de la valeur et il faut que ces pays acceptent de commercer avec nous en échange de nos marchandises ou de garanties qu’on leur apporte. Ainsi, l’ouverture commerciale implique une limite à la souveraineté monétaire et économique d’un pays.

Et ce que je reproche à la MMT c’est de ne pas beaucoup discuter les limites de la souveraineté monétaire. Stéphanie Kelton explique dans son livre que les États-Unis et le Japon ont un gouvernement monétairement souverain. Elle range en revanche la Turquie ou la Russie dans une autre catégorie. Pourtant ils ont eux aussi une monnaie nationale et une banque centrale. Pourquoi alors seraient-ils moins souverains ? Et puis il y a des pays qui ne sont pas du tout souverains mais qui disposent pourtant de leur propre monnaie… En fin de compte, qu’est-ce que ça signifie être souverain monétairement ? La MMT ne répond pas vraiment à cette question.

Ce que j’en déduis, ce n’est pas que la MMT serait fausse ou qu’il faudrait la balayer d’un revers de main, mais plutôt qu’il faudrait s’intéresser sérieusement aux principes qui garantissent la souveraineté économique et monétaire d’un pays. Par exemple, il ne suffit pas de sortir de l’euro pour redevenir souverain. Le retour au franc ne constituerait pas un réel gain de souveraineté pour la France. Pour que ce soit le cas, il faudrait mener des politiques visant à limiter nos dépendances en matière énergétique et industrielle, et cela demande une politique économique protectionniste. Il faudrait également mettre en place des systèmes de coopérations hors marché avec les pays producteurs de matières premières. En faisant du troc, on peut davantage préserver notre politique monétaire et notre indépendance financière que si on achète avec de la monnaie.

Ainsi, à mon sens la MMT ne peut constituer une réponse pertinente que si elle sort de son cadre purement monétaire et financier pour s’intéresser plus largement au fonctionnement global de l’économie, à la politique commerciale et aux conditions de la souveraineté économique. Plus largement, je pense qu’on ne peut pas penser l’économie à partir du seul prisme de la monnaie. L’économie est un ensemble d’institutions politiques, sociales, de rapports de force, c’est une histoire, une sociologie. Ce n’est pas en utilisant un seul levier, la politique monétaire ou les dépenses publiques, que l’on peut résoudre tous les problèmes.

C’est pour cette raison que j’inscris ma pensée dans le cadre intellectuel de l’économie institutionnaliste. Je pense qu’il faut comprendre l’économie non pas en analysant des modèles abstraits mais en combinant la pensée économique avec les apports des autres sciences sociales. C’est ce qui manque à certaines approches hétérodoxes telles que la MMT.

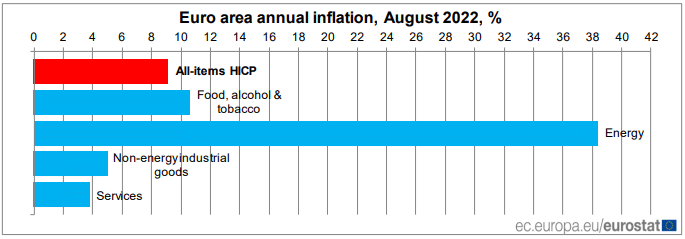

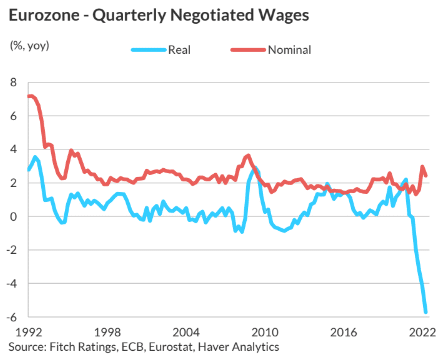

Source : Eurostat

Source : Eurostat

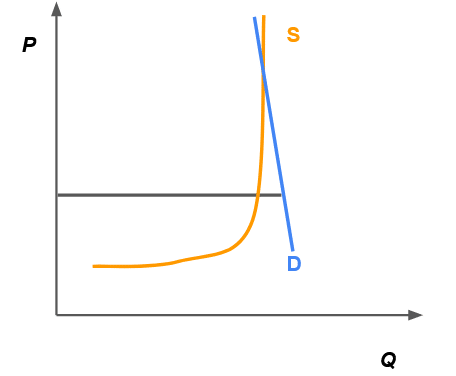

Courbes d’offre (S) et de demande (D) sur un marché avec une demande inélastique et une offre contrainte.

Courbes d’offre (S) et de demande (D) sur un marché avec une demande inélastique et une offre contrainte.