-

chevron_right

chevron_right

BD, comics, mangas… ce qu’il ne fallait pas manquer en octobre 2023

news.movim.eu / JournalDuGeek · Monday, 6 November - 15:31

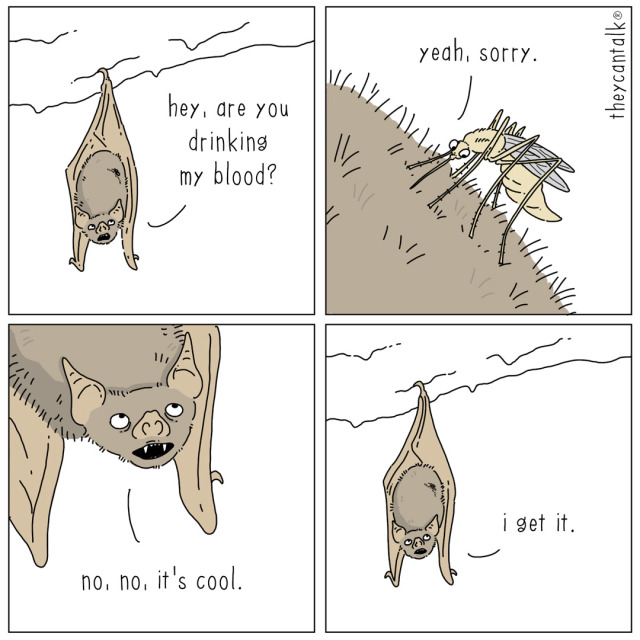

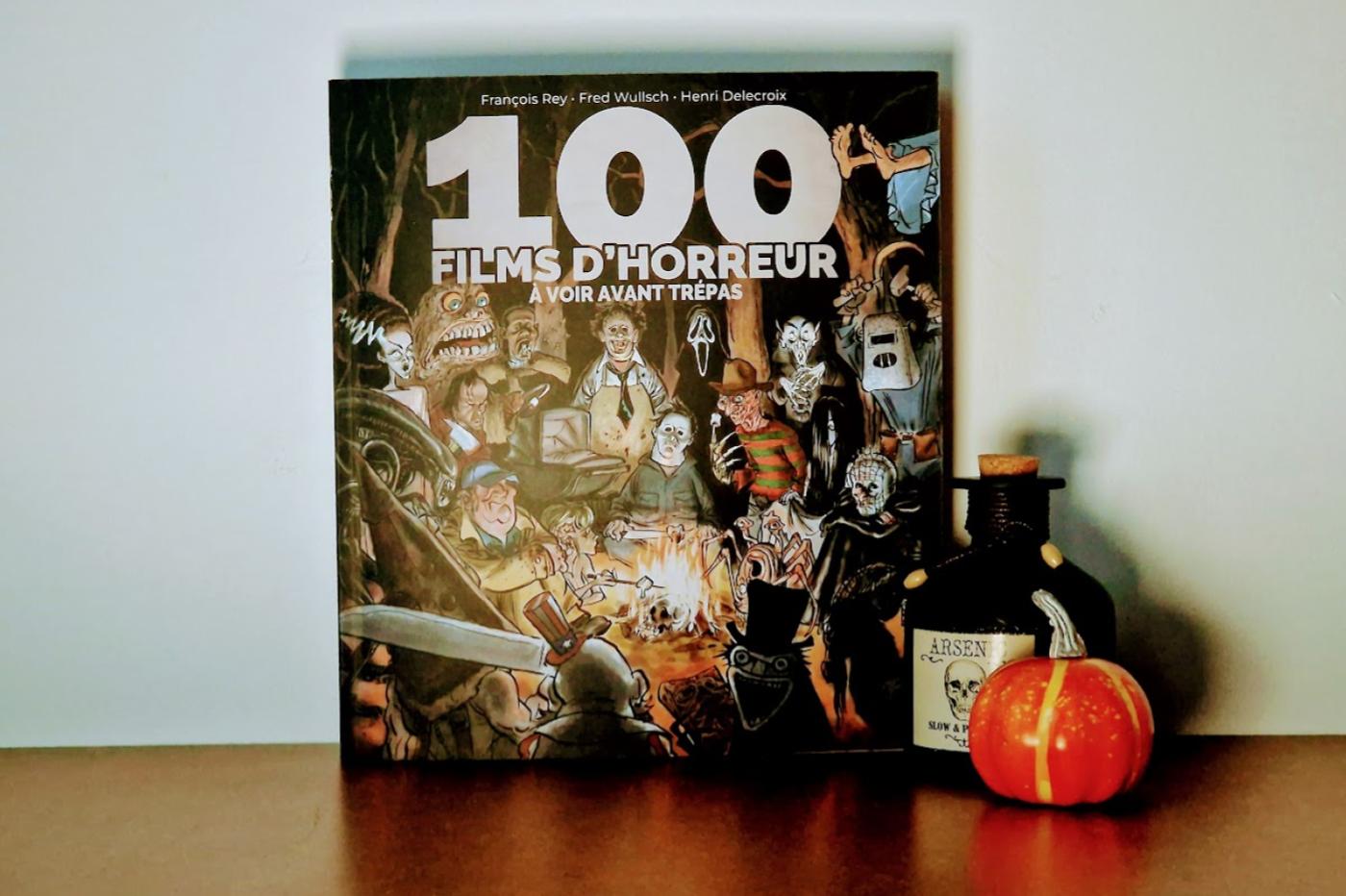

On a lu quoi en octobre ? Des bandes dessinées et des romans graphiques à faire frémir les lecteurs et les lectrices les plus courageux, mais aussi quelques romans graphiques plus légers.

BD, comics, mangas… ce qu’il ne fallait pas manquer en octobre 2023

️

️