-

chevron_right

Flore Vasseur : « L’opposition entre confort et humanité est centrale »

news.movim.eu / LeVentSeLeve · Sunday, 15 January, 2023 - 17:00 · 13 minutes

Sommes nous aussi libres qu’on le pense ? Comment devenir soi-même ? À ces questions, l’histoire de Flore Vasseur et de ses oeuvres nous livrent quelques éléments de réponses. À l’issue de brillantes études, âgée de 25 ans, elle créée une agence de marketing à New York et vit une véritable success story . Mais après quelques années au sein de milieux d’affaires dont elle dit aujourd’hui avoir été « programmée » pour y travailler, elle vit d’une intense proximité l’éclatement de la bulle Internet et les attentats du 11 septembre 2001. Suite à ces chocs, elle décide de changer la trajectoire de sa vie. « J’ai remercié mes employés et mes clients, j’ai fermé ma boîte et je me suis mis en tête de comprendre d’où venaient les bombes » explique-t-elle. Elle se met alors à écrire et à enquêter autour d’une question qui ne cessera de la tourmenter : « Qui nous gouverne ? » Elle publie plusieurs ouvrages (Une fille dans la ville – 2006, Comment j’ai liquidé le siècle – 2011, En bande organisée – 2013, Ce qu’il reste de nos rêves – 2019), fonde Big Mother Productions , son studio de production aux contenus à impact, et produit son premier film Bigger Than Us , qui relate de la vie de jeunes activistes. Entretien édité et réalisé par Julien Chevalier.

LVSL – En 2001, vous décidez d’abandonner votre statut de business woman pour devenir journaliste puis écrivaine et enfin réalisatrice de documentaires et films engagés. En quoi votre précédente situation au sein de milieux d’affaires vous a-t-elle aidé à comprendre le monde ? Comment l’exprimez-vous à travers vos œuvres ?

Flore Vasseur – Je crois que j’ai eu la chance d’apercevoir le cœur du réacteur, c’est-à-dire le monde des affaires. Pour comprendre ce qu’il se passe, il faut l’approcher. On se gargarise de choses compliquées mais c’est pourtant simple à comprendre : tout ce qui nous arrive est dû à un système économique qui ne tient que parce qu’il crée des dysfonctionnements et des injustices. Un seul exemple : de nos jours, environ 30% de notre PIB est lié à du déchet et du gaspillage. 30% de ce que l’on appelle création de richesse ou progrès ! Ce n’est que de l’illusion. Tant que vous n’avez pas vu ça, tant que vous n’avez pas compris que le système profite des dysfonctionnements qu’il engendre, vous ne voyez pas le nœud du problème. Vous ne faites que le subir.

Flore Vasseur © Hannah Assouline

Flore Vasseur © Hannah Assouline

À titre personnel, j’ai eu la chance de voir cette clé d’explication très tôt. Ensuite, je me suis demandé pourquoi tout le monde faisait comme si l’ordre établi ne pouvait être changé. Le système était-il fou ? Ou alors est-ce moi ? Et je me suis intéressé à quelque chose d’autre qui est lié, que les Américains appellent le too big to fail (trop gros pour faire faillite). C’est cette idée d’aléa moral très présente parmi les élites, les « gagnants du système », la conviction de s’en sortir mieux que les autres et de penser pouvoir échapper à la tragédie. En somme, on a beau tout abîmer, on ne tombera jamais, on ne sera jamais puni… Ce too big to fail est intervenu au moment de la crise des subprimes de 2007-2008, lorsque l’on s’est rendu compte que les banques allaient être sauvées par l’État, quel que soient les erreurs produites, parce qu’il fallait sauver le système.

« Au nom de cette supériorité, de son propre confort, on lâche l’intérêt général par de petits accommodements, des légers glissements. »

On le voit à l’œuvre avec le dérèglement du climat, dans le milieu politique ou des affaires notamment. C’est comme une idée de supériorité, l’idée que l’on s’en sortira mieux que les autres, qu’on est intouchable. Au nom de cette supériorité, de son propre confort, on lâche l’intérêt général par de petits accommodements, des légers glissements où l’on s’arrange avec la réalité et à la fin, c’est une catastrophe. Selon moi, l’opposition entre confort et humanité est centrale. Notre confort matériel n’est possible qu’au détriment de la destruction du vivant, ou de l’humanité. Il l’a toujours été. C’est juste extrêmement visible aujourd’hui.

LVSL – Dans une interview précédente , vous déclariez : « Aujourd’hui ce qui est plus grand que nous, c’est que la plupart des gens considèrent que le confort est plus important que l’humanité. » Selon vous, comment le plus grand nombre peut-il sortir de son individualisme ?

FV – C’est une question de déprogrammation. Tout est fait aujourd’hui pour que nous soyons convaincus que l’individualisme est la seule façon de s’en sortir. La société est organisée autour de cette doctrine : vous êtes à l’école, vous avez des notes, il faut être meilleur que les autres ; vous êtes dans une entreprise, il faut être meilleur que ses « collaborateurs », etc. Cet instinct de compétition, de comparaison permanente, de distanciation à l’autre, est profondément ancré dans notre société. À ce jeu-là, certains pensent avoir tous les droits.

Peut-être cette idée s’ancre-t-elle au XVIIème à partir du moment où Descartes formula que l’Homme est supérieur et séparé de la nature. Lorsque l’Homme a commencé à mettre de la distance avec la nature, il a commencé à faire tout ce qu’il voulait, notamment à s’accaparer les ressources.

Le système capitaliste n’est pas nécessairement le problème des maux de ce monde. Il s’agit plutôt de la valeur qu’il sous-tend : cette histoire de séparation. Alors que c’est exactement l’inverse : nous sommes profondément interdépendants. Tout ce qui nous arrive est éminemment lié, tout ce qui vous arrive m’impacte. Et cette interdépendance s’est particulièrement manifestée lors de la crise sanitaire : de personne en personne, le virus se transmettait. Aucun de nous ne pouvait y échapper.

Dès lors, quand allons-nous arrêter de croire en cette croyance d’impunité, à cette idée que nous allons mieux nous en sortir que les autres ? C’est évidemment impossible car nous sommes tous liés : si la nature va mal, nous allons mal. On a beau se protéger avec diverses illusions, dont la consommation et le statut social, mais ce sont simplement des constructions intellectuelles. Pas la réalité. À nouveau, la crise sanitaire nous a éclairé sur ce point. Tant que nous n’aurons pas « acté » cette interdépendance de tout et en tout, la leçon reviendra.

LVSL – À partir de l’idée de rationalité, le cartésianisme représente peut-être aussi le début de la gouvernance par les nombres – que nous subissons particulièrement aujourd’hui -, où les statistiques cherchent à tout démontrer, où les sondages et les indicateurs orientent nos opinions, où l’on tente de tout quantifier y compris ce qui n’est pas quantifiable… À travers cette période, ne faut-il donc pas percevoir aussi le début de la séparation entre l’Homme et la spiritualité ?

FV – Absolument. Il y a cette idée de maîtrise et d’ultra-rationalité qui s’impose au nom de cette logique de domination. L’idée que nous allons maîtriser la nature, maîtriser les peuples, maîtriser les femmes, maîtriser le temps. La technologie et les logiciels d’analyse prédictive fonctionnent autour de cette folie. Nous n’avons jamais eu autant d’ingénieurs, jamais autant de diplômés, autant d’intelligence, et pourtant nous n’avons jamais été aussi « plantés ».

« Nous ne sommes pas sur Terre pour être des chiffres, des capacités de transaction. Il y a plus « grand ». Mais quoi ? À quoi servons-nous ? C’est LA grande question. »

Pourquoi ? Car il y a effectivement cette prétention de domination, où l’Homme pense pouvoir mettre la main sur la nature. Nous subissons aujourd’hui cette ultra-prétention, cette vanité de l’Homme. Pourtant, tout nous appelle à l’humilité et à une forme d’élévation. Nous ne sommes pas sur Terre pour être des chiffres, des capacités de transaction. Il y a plus « grand ». Mais quoi ? À quoi servons-nous ? C’est LA grande question. Et ce n’est pas nécessairement un repli mais un ré-ancrage, un réalignement.

LVSL – « Ne pas faire l’histoire mais la permettre » est le titre de votre présentation sur le média TedTalks. Étant donné que vous situez l’élément déclencheur du début de votre « grande introspection » au 11 septembre 2001, date des attentats terroristes de New-York, pensez-vous – à travers votre parcours – que le changement de l’ordre établi nécessite une « rupture » ?

FV – Oui, je le pense. Mais elle ne doit pas forcément être aussi dramatique que celle-ci… Pour perdurer, le système a besoin de nous séparer les uns des autres. Cela est sous-tendu par un système de valeurs, de « programmation », dont l’individualisme, les chiffres et la performance. Tant qu’il n’y a pas d’accident, de rupture, rien ne nous fera sortir de cette trajectoire. Car toute la société est organisée autour de cela.

Flore Vasseur

Flore Vasseur

Dans mon cas, c’était un événement exogène – le vécu des attentats du 11 septembre – mais la vie est maillée de drames. Et c’est comme si elle venait nous présenter continuellement des occasions de sortir de cette trajectoire posée par d’autres. C’est comme si ces drames étaient aussi des occasions pour nous demander si nous sommes au bon endroit, si la vie que nous menons est celle que nous avons envie de mener, si nous savons réellement qui nous sommes. À chaque drame, la vie demande : qui as-tu envie d’être ?

Aujourd’hui, nous vivons un immense drame, abyssal. Nous disposons de tous les chiffres, de toutes les datas , de toutes les images… mais la plupart du temps, nous luttons pour faire comme si de rien n’était. Car cela impliquerait de reconnaître que nous nous sommes trompés, puis de sortir de l’illusion, de la programmation. S’effondrer et accepter qu’il n’y a pas de feuille de route. Mais depuis des siècles on nous rabâche que nous sommes « au-dessus » de toutes les espèces et des lois. Comme si collectivement, nous n’étions pas prêts à cette humilité. Cette sublime occasion de se demander enfin : qui avons-nous envie d’être comme personne, comme espèce ?

La rupture dont vous parlez n’est pas forcément le chaos social ou politique. Cela peut être une maladie, un deuil, une rupture amoureuse… Ces drames sont là pour nous rappeler est-ce que nous avons été justes, sincères ? Où est-ce que nous avons triché ? Je pense qu’en ce moment on nous demande d’être sincèrement nous. Mais cela est ô combien compliqué car dans nos familles, dans nos cercles, en entreprise, nous jouons continuellement des rôles, nous sommes dans des pièces de théâtre.

Mais que se passe-t-il quand nous n’avons pas envie de jouer ? Quand nous avons envie de parler de notre colère, de notre tristesse, de nos émotions, de qui nous sommes réellement ? Malheureusement, ce sont des choses que l’on ne s’autorise que très rarement car c’est très compliqué pour – ce que l’on estime être – notre « sécurité. »

LVSL – Selon vous, où se situe la place du politique de nos jours ? Si l’on entend ce terme comme action collective visant le bien commun.

FV – Elle se situe très loin de toute logique électoraliste. Selon moi, les grands hommes et femmes politiques de notre temps, ce sont les protagonistes comme ceux présents dans Bigger Than Us. Ce sont des hommes et femmes qui, sans aucune attente de récompense, s’engagent. Ils font quelque chose pour sauver la vie, un peu de dignité. Ça, c’est de la très grande action politique.

La politique concerne les affaires de la cité : quelle est ta cité ? Quelles sont les affaires ? Qui va mal ? Qu’est-ce que tu fais pour les autres ? Je crois qu’il y a vraiment cette idée d’action plus forte que soi. Au-delà de soi.

Aujourd’hui plus que jamais, j’ai l’impression que la politique politicienne est condamnée par les questions d’égos, de statut, d’intérêt électoraliste. Ce ne sont que des programmations auxquelles ont fait mine de croire ! Tout est fait pour que chaque politicien – y compris celui qui a la perspective de l’intérêt général en tête – doive y renoncer et mordre sur ses idéaux pour arriver à ses fins. Je reviens ici à mon propos initial : les accommodements dont je parlais. Je pense que personne n’entre en politique pour faire du clientélisme, mais je pense que la pratique même corrompt. Ce que j’ai essayé de montrer dans Bigger Than Us , c’est comment, chacun, à notre petit niveau, nous faisons de la politique, au sens nous essayons d’aider à s’éduquer, à s’élever, changer les valeurs, montrer d’autres idéaux, d’autres possible.

LVSL – Où vous situez vous vis-à-vis de l’offre politique actuelle ?

FV – Absolument nul part. Si les gens ont besoin de moi, je parle à tout le monde, je n’ai pas de chapelle, pas de candidat. Je regarde ça avec beaucoup d’empathie pour ceux qui essayent d’y aller, mais cela ne m’intéresse pas. Je fais même dos à cela.

À titre personnel, j’essaye de me rendre constamment utile à travers mon action auprès de la jeunesse. J’essaye de lui faire comprendre comment elle peut jouer un rôle, comment elle peut y croire, puis je tente de la convaincre, et de lui montrer des pistes pour qu’elle y aille. C’est-à-dire qu’elle ait envie d’embrasser la vie.

LVSL – À travers votre parcours, comment réussir à transmettre votre prise de conscience aux jeunes générations ?

FV – J’essaye de produire des œuvres qui me survivent. Mes livres, mes films, mes articles, sont des petites pierres, des bouteilles à la mer. Je ne suis pas responsable de la réaction des gens. Je suis responsable de ce que j’écris, de ce que je produis, de ce que je donne. J’essaye de le faire le plus dignement et de la façon la plus intègre possible. Est-ce que j’ai toujours raison ? Je n’en sais rien. Pour l’instant, j’essaie d’ouvrir des possibles.

Bigger Than Us permet de présenter des rôles modèles qui soient aspirationnels. Car la question est : quel adulte avez-vous envie d’être ? Est-ce que vous avez envie de suivre les modèles avec lesquels nous avons grandi, à savoir disposer d’un certain statut, d’un patrimoine, d’un « bon job » ? Est-ce que c’est ça que vous allez suivre ? Ou bien, vous allez-vous dire : non moi ça ne me parle pas j’ai envie d’être quelqu’un qui compte pour les autres car j’ai envie d’aider, d’être utile, de jouer un rôle ? J’essaye ainsi d’agir sur vos aspirations profondes, sur votre rapport à la vie, à ce monde ci.

Dans cette période, étonnamment, je suis plus heureuse que je ne l’ai jamais été car j’ai l’impression – ne serait-ce qu’un tout petit peu – d’être utile. C’est ce que je tente de communiquer, de transmettre : ce rapport à la vie, à son temps, est extrêmement riche. Certes; il y a de la précarité – mais de toute façon elle est partout -, mais il y a aussi beaucoup de travail, mais surtout des cadeaux, beaucoup de joie, des liens invisibles, des révélations, le plaisir de créer, d’ouvrir des brèches, d’explorer. Je pense qu’aujourd’hui on nous demande profondément d’être vivants. Sinon, vous pouvez complètement débrancher, et rester « au chaud » dans l’univers de la consommation, de la pièce de théâtre et des morts vivants.

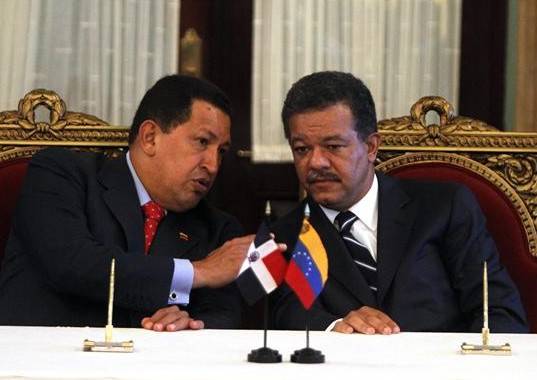

Le président vénézuélien Hugo Chávez (1999-2013) et Leonel Fernádez © PSUV

Le président vénézuélien Hugo Chávez (1999-2013) et Leonel Fernádez © PSUV

© Pablo Porlan / Hans Lucas pour Le Vent Se Lève

© Pablo Porlan / Hans Lucas pour Le Vent Se Lève

© Pablo Porlan / Hans Lucas pour Le Vent Se Lève

© Pablo Porlan / Hans Lucas pour Le Vent Se Lève

© Pablo Porlan / Hans Lucas pour Le Vent Se Lève

© Pablo Porlan / Hans Lucas pour Le Vent Se Lève

© Pablo Porlan / Hans Lucas pour Le Vent Se Lève

© Pablo Porlan / Hans Lucas pour Le Vent Se Lève