-

chevron_right

« Que Salvador Allende démissionne ou se suicide » : retour sur le 11 septembre 1973

news.movim.eu / LeVentSeLeve · Sunday, 10 September, 2023 - 15:41 · 14 minutes

Mort d’une utopie ? Destruction de l’une des « plus anciennes démocraties » d’Amérique latine ? Victoire des secteurs oligarchiques et de l’impérialisme ? Éclatement des contradictions de la révolution incarnée par le président Allende, à la fois socialiste, démocratique et constitutionnelle ? Le 11 septembre 1973 est tout cela à la fois. Pour les Chiliens, il marque le reflux d’un processus continu de conquêtes sociales – et l’entrée forcée dans l’ère d’un libéralisme de type nouveau. Ce jour marque le commencement d’une série de crimes de masse perpétrés par la junte militaire du général Pinochet. Pour les cinquante ans de cette date, Le Vent Se Lève publie une série d’articles dédiés à l’analyse des « mille jours » de la coalition socialiste de Salvador Allende et au coup d’État qui y a mis fin. Ici, Franck Gaudichaud retrace ses premières heures de manière chirurgicale. Professeur d’Université en histoire et études des Amériques latines à l’Université Toulouse Jean Jaurès , il est l’auteur d’une série d’articles et d’ouvrages sur le Chili, dont Chili, 1970-1973 – Mille jours qui ébranlèrent le monde (Presses universitaires de Rennes, 2017 – les lignes qui suivent en sont issues) et plus récemment Découvrir la révolution chilienne (1970-1973) (éditions sociales, 2023).

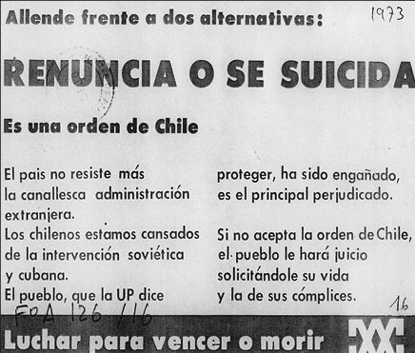

« Si les mille jours de l’Unité populaire avaient été vertigineux, le temps a souffert une énorme accélération le 11 septembre. Ce fut un jour de définitions. Ce qui était en jeu n’était pas seulement la politique, le changement, le socialisme, ce qui était désormais au centre de tout était la vie, sans abstractions, la vie au sens propre 1 . » Début septembre, le Parti national n’hésite plus à distribuer des tracts, qui laissent deux « alternatives » à Allende : la démission immédiate ou le suicide… [NDLR : le Parti national est le plus important parti conservateur chilien ].

Affiche de propagande du Parti national invitant Allende à la « démission » ou au « suicide ». Archives BDIC – Paris – Dossier Chili – F° A 126/16 – 1973.

Chacun sait que l’affrontement est proche, que c’est une question d’heures ou, tout au plus, de quelques jours. Comme en témoigne Rigoberto Quezada, la question de l’armement revient continuellement au sein des bases ouvrières : « Le coup d’État était annoncé dans les journaux, la radio et même par le président du Sénat, E. Frei (père). On parlait beaucoup de la révolution espagnole, où les ouvriers ont pris d’assaut les régiments et se sont armés 2 . » Le golpe est sur toutes les lèvres, dans tous les esprits.

Les dernières heures de Salvador Allende

Allende en a parfaitement conscience. Il joue son dernier atout, bien tardif d’ailleurs : l’appel au plébiscite populaire, en vue d’un changement constitutionnel et, avec comme espérance, la stabilisation du gouvernement jusqu’aux élections présidentielles de 1976. Selon toute vraisemblance, si le coup d’État intervient précisément le 11 septembre, c’est que le président de la République a pour projet d’annoncer le référendum le soir même, à la radio, comme il l’a personnellement précisé au général Pinochet. Ce dernier n’en demandait pas tant pour se décider à agir au plus vite 3 .

Comme l’a par la suite expliqué Gabriel Garcia Márquez, la mort d’Allende est une parabole qui résume les contradictions de la voie chilienne : celle d’un militant socialiste, défendant une mitraillette à la main, une révolution qu’il voulait pacifique et une constitution créée par l’oligarchie chilienne

Nous ne nous attarderons pas ici sur le détail des opérations militaires, qui vont de l’intervention de la marine dans le port de Valparaíso, tôt le matin du 11 septembre, jusqu’aux déplacements de troupes dans la capitale. Il s’agit d’une guerre éclair de quelques jours, une guerre interne dotée de puissants soutiens externes (la CIA) et menée en vue du pouvoir total. Elle comprend l’utilisation d’avions de chasse et de tanks et pousse au suicide le président Allende, vers 14 heures, dans le palais présidentiel de la Moneda 4 .

Refusant l’ultimatum des officiers, Allende décide de résister quelques heures, sans vouloir quitter le palais Présidentiel comme lui demande l’appareil militaire du Parti socialiste (PS). Rejoint par quelques proches et des membres du GAP, le « camarade-président » a eu le temps d’y prononcer son dernier discours (connu comme « Le discours des grandes avenues » ), qui est aussi un testament politique laissé aux futures générations.

Comme l’a par la suite expliqué l’écrivain Gabriel Garcia Márquez, la mort d’Allende dans la Moneda en flamme est une parabole qui résume les contradictions de la voie chilienne : celle d’un militant socialiste, défendant une mitraillette à la main, une révolution qu’il voulait pacifique et une constitution créée par l’oligarchie chilienne au début du siècle 5 . Cette mort est aussi celle d’un homme politique et d’un militant intègre, fidèle jusqu’au bout à ses principes et à ses engagements.

Résistance ouvrière atone face aux militaires ?

Jusqu’au 11 septembre, 8 heures du matin, le président de la République a eu confiance dans la loyauté du général Pinochet et espère, d’une minute à l’autre, son intervention en défense du gouvernement 6 . C’est pourtant ce dernier qui prend la tête de la rébellion. Les soldats, carabiniers ou sous-officiers qui refusent ce qu’ils considèrent comme une trahison, sont immédiatement passés par les armes.

La stratégie militaire déclenchée dans la capitale suit un plan simple, mais efficace : une incursion directe à la Moneda, afin de détruire (symboliquement et physiquement) le pouvoir central et, de là, se diriger vers la périphérie, avec pour priorité le contrôle des Cordons industriels (CI) 7 . [NDLR : les « Cordons industriels » sont des organismes de démocratie ouvrière, d’inspiration socialiste, destinées à faire le lien entre les diverses sections syndicales ou les différents secteurs industriels du pays ]

Dans ses mémoires, le général Pinochet dit son étonnement face à la faible résistance rencontrée au sein des CI : « Nous avons effectué un dur labeur de nettoyage. Dans ces derniers moments, nous n’avons pas dû affronter les réactions prévues, de la part des Cordons industriels 8 . » Tout de suite après le coup d’État, de nombreuses rumeurs ont circulé de par le monde, annonçant une opposition massive des ouvriers chiliens au coup d’État. Aujourd’hui, on connaît plus précisément l’ampleur de cette réaction populaire. En fait, le principal foyer d’opposition s’est déroulé dans la zone sud de Santiago.

Guillermo Rodríguez, qui a tenu avec d’autres de ses camarades à combattre malgré tout, devait écrire : « je crois qu’à ce moment-là, nous nous sommes battus pour l’histoire, afin de laisser un petit drapeau qui dirait “nous avons tout de même fait une tentative, alors que dans d’autres endroits, rien n’a été fait” »

Elle est le fait de militants de gauche aguerris, membres des appareils militaires du PS et du Mouvement de la gauche révolutionnaire (MIR, Movimiento de izquierda revolucionaria ), qui se sont déplacés au sein des Cordons [NDLR : le MIR, d’obédience marxiste-léniniste, est l’élément le plus radical de la coalition dirigée par Salvador Allende ]. Ceci souvent, avec l’appui actif de salariés prêts à se battre. Une fois le coup démarré, l’appareil militaire du PS (avec à sa tête Arnoldo Camú) réussit à regrouper et armer une centaine d’hommes, tandis que se réunit dans l’usine FESA du CI Cerrillos, la commission politique de ce parti.

Les instructions sont d’initier un plan de défense du gouvernement, qui consisterait à libérer une zone de la ville où puissent se coordonner des actions en collaboration avec les ouvriers des CI San Joaquín, Santa Rosa y Vicuña Mackenna. Le point de ralliement fixé est l’entreprise Indumet (CI Santa Rosa), où se retrouvent des responsables de l’ensemble de l’UP, auxquels se joignent environ 200 ouvriers combatifs. À 11 heures du matin, les dirigeants nationaux de chaque organisation évaluent leur capacité politico-militaire immédiate 9 .

Comme le rapporte P. Quiroga, témoin de cette réunion, la précarité de la préparation saute aux yeux des militants. La proposition du PS (prendre d’assaut une unité militaire pour avancer sur la Moneda) est rejetée par le Parti communiste (PC), qui préfère attendre la réaction tant espérée des forces armées (pour finalement passer à la clandestinité). Quant à M. Enríquez – d’accord pour intervenir -, il annonce que la force centrale du MIR nécessite encore plusieurs heures, pour pouvoir être opérationnelle… Selon Guillermo Rodríguez, le MIR a mis en veille son appareil politico-militaire (et donc enterré les armes) depuis le 6 septembre, persuadé que le gouvernement est sur la voie de nouvelles conciliations avec la droite 10 .

Finalement, en l’absence d’une aide venue des soldats de gauche et d’une planification politico-militaire sur le long terme, le « pouvoir populaire » est incapable d’organiser une résistance armée au coup d’État [NDLR : « pouvoir populaire » désigne les formes d’organisation para-étatiques, souvent ouvrières, destinées à concrétiser le socialisme par des actions complémentaires à celles de l’État – ou, pour les plus radicaux, à le remplacer ]. Comme le dit aujourd’hui Guillermo Rodríguez, qui a tenu avec d’autres de ses camarades à combattre malgré tout, « je crois qu’à ce moment-là, nous nous sommes battus pour l’histoire, afin de laisser un petit drapeau qui dirait “nous avons tout de même fait une tentative, alors que dans d’autres endroits, rien n’a été fait 11 ” ».

La répression et le début du terrorisme d’État

La violence d’État envahit alors le pays et elle vise en priorité les militants de gauche et les dirigeants du mouvement social, dont tous ceux qui se sont lancés dans l’aventure du « pouvoir populaire ». Dans les témoignages, la dimension traumatique de ces heures de violence intense est partout présente. C’est le début de la « période noire » pour les militants, qui connaîtront la détention, la torture, la mort de proches, l’exil ou la vie en clandestinité pendant des années, etc.

En même temps que la dictature impose sa chape de plomb à l’ensemble de la société, les habitants des poblaciones , les ouvriers des Cordons, les partisans de gauche connaissent la signification concrète de ce que peut représenter la terreur d’État 12 . Un exemple pris parmi d’autres, est celui de Carlos Mújica. Salarié de l’usine métallurgique Alusa, militant MAPU et délégué du cordon Vicuña Mackenna, il tient à témoigner :

« Le jour du coup d’État il y avait des morts dans la rue, ils les apportaient même d’autres endroits et ils les jetaient ici. […] Et on ne pouvait rien faire ! Je crois que le plus dur fut à cette époque, l’année 73 – 74. Par la suite, en 1975, les services secrets viennent me chercher à Alusa. Ils me détiennent et m’emmènent à la fameuse Villa Grimaldi : là, ils passaient les gens à la parilla , c’est-à-dire sur un sommier en fer où ils appliquaient le courant électrique sur les jambes… Ils savaient que j’étais délégué du secteur… 13 »

Déploiement militaire dans les quartiers périphériques de Santiago (11 septembre 1973). Reproduit dans La Huella, Santiago, n° 12, septembre 2002.

Ils sont des centaines de milliers à passer dans les mains des services secrets de la junte et à être torturés. Plusieurs milliers d’entre-eux sont, aujourd’hui encore, des « détenus disparus ».

Il s’agit d’une victoire stratégique de l’impérialisme qui permet non seulement de revenir sur les avancées sociales conquises durant ces mille jours, mais aussi de transformer le Chili en un véritable laboratoire : celui d’un capitalisme néolibéral encore inconnu sous d’autres latitudes

L’une des premières mesures de la junte est d’écraser le mouvement syndical et d’interdire la CUT. La défaite du mouvement révolutionnaire signifie de véritables purges politiques dans les entreprises, qui – pour les plus importantes – passent sous la coupe des militaires : il y aura plus de 270 détenus à Madeco, 500 personnes immédiatement licenciées à Sumar ou encore une répression plus ciblée, comme à Yarur ou Cristalerias de Chile 14 . De nombreux patrons participent pleinement au système de délation et arrestation des militants mis en place par la junte. C’est précisément ce qui se passe à l’usine Elecmetal, rendue à ses propriétaires le 17 septembre 1973 15 .

Cette répression s’accompagne du licenciement de 100 000 salariés, inscrits sur les « listes noires » de la junte (afin qu’ils ne puissent pas être réemployés). En même temps, la dictature impose la loi martiale, ferme le Congrès, suspend la Constitution et bannit du pays l’activité des partis politiques, y compris de ceux qui ont appuyé le coup d’État. Peu à peu, Pinochet et ses acolytes donnent à la répression une dimension transnationale, en coordination avec les autres régimes militaires de la région et avec le soutien du gouvernement des États-Unis, formant ce qui est désormais connu comme « l’Opération Condor » 16 . Et c’est bien dans le cadre des rapports de forces politiques mondiaux que s’inscrit cette fin tragique de l’UP.

Il s’agit d’une victoire stratégique de l’impérialisme qui permet, non seulement de revenir sur les nombreuses avancées sociales conquises durant ces mille jours, mais aussi de transformer le Chili en un véritable laboratoire : celui d’un capitalisme néolibéral encore inconnu sous d’autres latitudes et dont ce petit pays du Sud expérimente, le premier, les recettes, sous la coupe des Chicago Boys . Les 17 années de dictature postérieures au 11 septembre 1973, sont celles de ce que Tomás Moulian ou Manuel Gárate nomment « révolution capitaliste », tant la société va être remodelée par la junte 17 .

Il s’agit, en fait, d’une contre-révolution , dans le sens le plus strict du terme. Et l’ampleur de la violence d’État, complètement disproportionnée en regard de la résistance qui lui est opposée, ne s’explique que parce qu’il s’agit, non seulement de tuer les individus les plus actifs dans le processus de l’UP, mais aussi d’arracher les traces, au plus profond de leur enracinement social, des expériences autogestionnaires qui s’étaient multipliées. Maurice Najman, qui est allé sur place observer l’UP, affirme en octobre 1973 : « En définitive les militaires sont intervenus au moment où le développement du « pouvoir populaire » posait, et même commençait à résoudre, la question de la formation d’une direction politique alternative à l’Unité populaire 18 . »

Face au coup d’État, il croit pouvoir pronostiquer une prompte résistance armée. Ce pronostic, erroné, est le fruit d’une vision surdimensionnée de la force du « pouvoir populaire ». En fait, l’opposition massive à la dictature ne renaît que bien plus tard, au début des années 1980, à l’occasion des grandes protestas . Entre-temps, l’ensemble des tentatives de « pouvoir populaire » ont complètement disparu sous le talon de fer du régime militaire. Cependant il est un trait du « pouvoir populaire » que la dictature n’a pu effacer complètement : sa mémoire, ou plutôt ses mémoires.

Notes :

1 Patricio Quiroga, « Compañeros, El GAP, la escolta de Allende », El Centro , 2002,

2 Témoignage de Rigoberto Quezada, recueilli par Miguel Silva, Los cordones industriales y el socialismo desde abajo , auto-édition, 1900.

3 Pour une description des derniers jours d’Allende : Joan Garcès, Allende y la experiencia chilena , Las armas de la política , Santiago, Siglo XXI, 2013.

4 Patricia Verdugo., Interferencia Secreta. 11 de septiembre de 1973 , Editorial Sudamericana, 1988

5 Gabriel García Márquez, « La verdadera muerte de un presidente », 1974

6 Voir les remarques à ce sujet de Luís Vega, alors conseiller du ministère de l’Intérieur, à Valparaíso ( Anatomía de un golpe de Estado. La Caída de Allende , Jerusalén, La semana publicaciones, 1983).

7 Vicente Martínez., « La estrategia militar en Santiago », La Tercera , 2003

8 Augusto Pinochet., El día decisivo , Santiago, Andrés Bello, 1979

9 Se trouvent sur place Víctor Díaz et José Oyarce du PC, Miguel Enríquez et Pascal Allende du MIR, Arnoldo Camú, Exequiel Ponce et Rolando Calderón pour le PS.

10 Entretien réalisé à Santiago, 6 août 2003.

11 Entretien réalisé à Santiago, 6 août 2003

12 Stohl M. et López G., The state as terrorist , Wesport, Greennewood Press, 1984

13 Entretien réalisé à Santiago, le 14 mai 2002

14 Peter Winn, Weavers of Revolution: The Yarur Workers and Chile’s Road to Socialism, Oxford University Press, 1989.

15 La situation d’Elecmetal est plus connue car on a pu, plusieurs années plus tard, retrouver par hasard les corps des victimes et les autopsier (« La complicidad de Elecmetal y Ricardo Claro », El Siglo, Santiago, 20 octobre 2000.

16 Franck Gaudichaud. Operación Cóndor. Notas sobre el terrorismo de Estado en el Cono sur , Madrid, Sepha, 2005.

17 Thomas Mouliant, Chile actual, anatomía de un mito , Santiago, ARCIS-LOM, col. « Sin Norte », 1997

18 Le Monde Diplomatique , Paris, octobre 1973.

à hauteur d’à peine 2% permettrait de financer le déficit prétendument hors de contrôle des

à hauteur d’à peine 2% permettrait de financer le déficit prétendument hors de contrôle des